新能源普及多年后,一場悄然而至的變革正在汽車行業發生。車企之間的較量,似乎正從傳統的造車技藝,逐漸轉向了對 AI 技術的深度角逐。

不久前,理想汽車在新品發布會上,沒有將重點過多放在車輛的硬件參數上,而是將大把時間放到了介紹車機智能化的新進展,以及 VLA 技術下智能駕駛的進化之路。

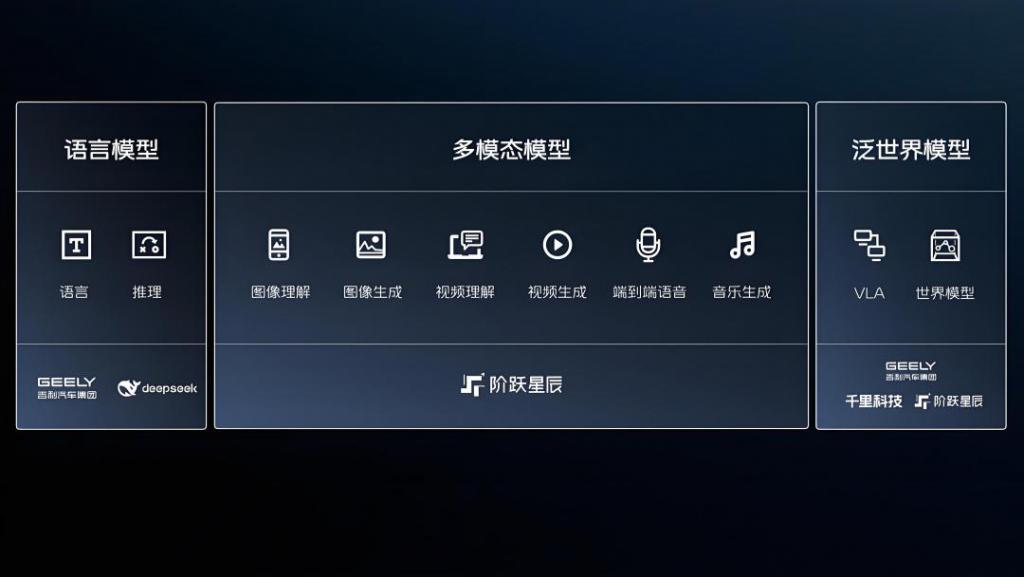

同時,吉利汽車攜手階躍星辰,聯合發布了面向 AI Agent 原生打造的下一代智能座艙 Agent OS(預覽版)" 智能蛋艙 ",AI 創新的交互體驗和強大的功能也引發行業內外的廣泛關注。

這些發布會的核心信息清晰地傳達著,AI 已經不再是車輛的 " 選配 " 功能,而是成為了定義產品體驗、構建品牌護城河、吸引消費者的核心賣點。

廣汽集團副總經理高銳在中國電動汽車百人會論壇(2025)上也直言:" 沒有智駕能力就沒有參與未來競爭的入場券,已經成為行業內普遍的共識。"。

這一系列現象不禁讓人思考:車企們是否已從單純的造車競賽,轉變為一場 AI 實力的大比拼?

押注 AI" 智造 " 升級

隨著電動化浪潮的普及,汽車的核心技術壁壘被顯著降低。以比亞迪為代表的車企,憑借成熟的三電系統供應鏈,大幅降低了造車門檻。在硬件趨同、性能過剩的背景下,單純依靠 " 堆料 " 已難以構建持久的競爭優勢。

并且隨著汽車普及率的提高和消費者認知的深化,用戶的需求正在發生深刻的變化。他們不再僅僅滿足于車輛作為交通工具的基本功能,而是追求更高層次的情感體驗和個性化服務。汽車正在從一個 " 移動的機器 " 轉變為 " 第三生活空間 ",一個可以辦公、娛樂、休憩的智能終端。

在此背景之下,AI 技術的崛起,為車企提供了一個從 " 制造 " 向 " 智造 " 躍遷的絕佳機會。AI 不僅能通過智能駕駛和智能座艙重構用戶的出行體驗,還能貫穿研發、生產、營銷、服務的全生命周期,實現降本增效。更重要的是,掌握 AI 意味著掌握了數據與軟件定義汽車的話語權,卡位了下一代出行生態的入口。

事實上,技術的成熟和成本的下降,正在推動 AI 功能在汽車產品中的快速普及。2024 年被許多行業分析師視為 " 智能駕駛元年 "。以特斯拉率先實現端到端自動駕駛方案落地為標志,國內車企如 " 蔚小理 "、鴻蒙智行等也相繼推出類似技術。

比如理想汽車的 " 端到端 +VLM(視覺語言模型)雙系統 " 成為其獨特的技術優勢。端到端系統能夠實現對環境的快速響應,而 VLM 視覺語言模型則負責進行高層次的分析,兩者有機結合,顯著提升了自動駕駛的安全性與場景泛化能力。

同樣,吉利汽車的千里浩瀚系統不斷進化,提出 "AI 訓練 AI、AI 檢驗 AI" 的理念,并計劃在今年四季度落地面向 L3 的技術架構,推動 L3 級技術的實際落地應用,讓用戶能夠更早地享受到更高級別的自動駕駛體驗。

上汽通用則全球首發高通 8775 座艙芯片,并搭建端云融合的 AI 中樞,實現了跨場景的意圖理解,讓用戶在車內的交互體驗更加流暢自然。理想同學智能體更是實現了從 " 車控助手 " 到 " 移動生活管家 " 的華麗躍遷。

上汽通用則全球首發高通 8775 座艙芯片,并搭建端云融合的 AI 中樞,實現了跨場景的意圖理解,讓用戶在車內的交互體驗更加流暢自然。理想同學智能體更是實現了從 " 車控助手 " 到 " 移動生活管家 " 的華麗躍遷。

毋庸置疑,AI 大模型,特別是多模態大模型,使得車輛具備了從 " 感知智能 "(識別物體)向 " 認知智能 "(理解場景和意圖 ) 跨越的能力 , 為實現更高級別的自動駕駛和更人性化的智能座艙交互奠定了基礎。

而一個明顯趨勢便是,如高速 NOA 和城市 NOA 這種高階智駕功能,正逐步從高端車型的選配,下沉至 20 萬元以內的主流價格帶,甚至成為標配。AI 大模型在智能座艙的應用也日益廣泛,從提供更自然的語音交互,到根據用戶習慣主動推薦服務,AI 正在全方位地提升用戶體驗。這種從 " 選配 " 到 " 標配 ",再到 " 準核心賣點 " 的轉變,標志著 AI 已經成為決定汽車產品競爭力的關鍵變量。

AI 也要拼差異化

就目前情況來看,頭部企業正通過差異化技術路線爭奪制高點,核心戰場聚焦在智能駕駛、智能座艙以及 AI 貫穿全生命周期這三大領域。

首先,智駕是車企 AI 競賽中最激烈、也是最受關注的戰場。各大廠商紛紛投入巨資,通過自研或合作的方式,推動智能駕駛技術從 L2 級輔助駕駛向 L3 級及以上高階自動駕駛演進。技術路線也呈現出百花齊放的態勢,從多傳感器融合到純視覺方案,從模塊化架構到端到端大模型,各家都在探索通往自動駕駛終局的最優路徑。

理想汽車在智能駕駛領域的布局,體現了其 "ALL in AI" 的戰略決心。其提出的 VLA(視覺語言行動模型)技術,旨在讓車輛像人一樣,通過視覺感知環境,用語言理解意圖,并最終轉化為駕駛行動。

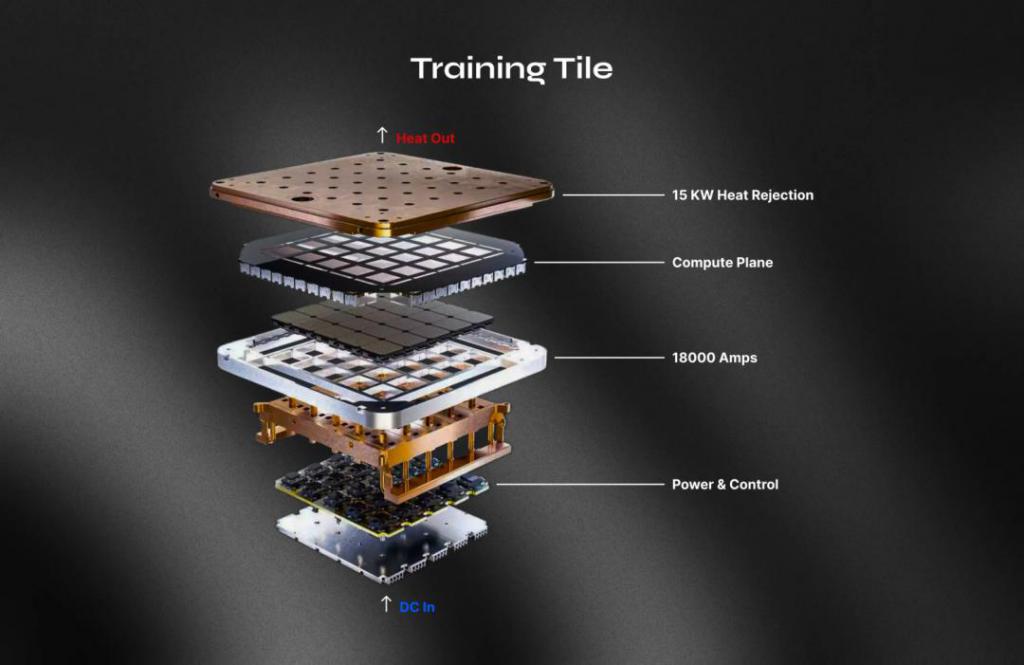

這一技術路徑的核心,是通過海量數據訓練一個端到端的大模型,使其能夠處理復雜的、非結構化的道路場景。理想汽車智能駕駛研發副總裁郎咸朋曾表示,公司預計到 2024 年底,訓練算力將超過 8 EFLOPS,累積訓練里程超 30 億公里,并認為自動駕駛訓練所需的算力最終要達到 100 EFLOPS 量級。這種對算力的巨大投入,正是為了支撐其 VLA 模型的快速迭代和進化,最終實現更安全、更擬人化的自動駕駛體驗。

除了理想,小鵬汽車是國內最早布局智能駕駛的新勢力之一,其技術路線以 " 全棧自研 " 為核心。在硬件層面,小鵬汽車投入自研 AI 芯片,以期實現軟硬件的深度協同優化;比亞迪也是借助三電系統的優勢,在整車智能戰略,通過璇璣架構實現了電動化和智能化的深度融合,讓車輛的各個部分都能被 AI 統一調度和控制。

如果說智能駕駛解放了用戶的雙手和雙腳,那么智能座艙則致力于解放用戶的大腦,提供更具情感溫度和個性化的人機交互體驗。AI 大模型的應用,正在推動智能座艙從過去簡單的功能堆砌,向能夠理解用戶、主動服務的 " 情感化智能體 " 進化。不少大廠也在跟進。

吉利汽車與階躍星辰聯合發布的 Agent OS(預覽版)" 智能蛋艙 ",以及蔚來汽車的智能座艙系統 NOMI,便是 AI Agent 原生打造的智能座艙系統的代表。根據官方描述,這種 AI 智能體不再是被動地執行指令,而是能夠主動感知用戶需求,提供個性化的服務。例如,它可以根據用戶的日程安排,提前規劃好出行路線,可以根據用戶的情緒狀態,推薦合適的音樂或氛圍燈。

這種從 " 功能 " 到 " 智能體 " 的轉變,預示著智能座艙將進入一個全新的發展階段。并且也向行業釋放了一個信號:未來誰能構建一個讓開發者愿意涌入、讓用戶深度依賴的 AI Agent 生態,誰才能建立起護城河。

當然,除了消費者能夠明確感知到的部分,研發設計、生產售后、營銷服務等汽車全域也都在積極推進 AI 化。無論是 AI 仿真試車、AI 技術檢測、AI 客服等,在未來均是企業夯實地基的重要一環。

毋庸置疑,AI 和大模型正在成為車廠的重要賣點之一。這就倒逼車企需要迅速建立 AI 方面的能力,充實 " 全域 AI" 的概念。不過 AI 雖然為汽車產業描繪了一幅美好的藍圖,但通往未來的道路并非一片坦途。

狂熱背后的冷思考

其實從各大車企在 AI 上的加碼不難看出,幾乎都是在中高端車型上的嘗試,而這或許也與當下的現實困境有關。

技術是實現一切愿景的基石,當前算力基礎設施的巨大差距,導致車企在 AI 領域面臨瓶頸。中國汽車工業協會副總工程師王耀曾一針見血地指出:" 國內所有車企 AI(芯片)的顯卡加起來都沒有特斯拉 Dojo 多。"

這句話揭示了國內車企與全球頂尖玩家在算力上的 " 代差 "。特斯拉自研的 Dojo 超級計算機,專門用于處理其全球車隊每日采集的約 1600 億幀視頻數據,為其純視覺自動駕駛方案提供了強大的算力支持。而國內車企,盡管如小鵬、理想等也在積極建設自己的超算中心,但在總體規模和投入上仍存在較大差距。

除了算力,數據閉環的構建也是一個巨大的挑戰。AI 模型的訓練和優化,離不開海量、高質量的數據。如何高效地采集、標注、處理和應用數據,形成一個良性的數據閉環,是決定 AI 能力演進速度的關鍵。

除了算力,數據閉環的構建也是一個巨大的挑戰。AI 模型的訓練和優化,離不開海量、高質量的數據。如何高效地采集、標注、處理和應用數據,形成一個良性的數據閉環,是決定 AI 能力演進速度的關鍵。

清華大學蘇州汽車研究院智能網聯中心技術總監孫輝認為,在算法同質化日益明顯的今天,數據將成為下一個關鍵的競爭點。擁有百萬級實車數據的企業,能夠通過海量真實路況的訓練,解決 " 交互博弈 " 難題,優化 " 長尾場景 ",從而構建起難以被復制的競爭優勢。

另外,智能駕駛和智能座艙在硬件和軟件上大多是相互獨立的,二者的深度融合,構建以 " 艙駕一體 " 為代表的融合方案,雖然可以將智駕域和座艙域的計算平臺合二為一,但這也意味著需要更出色的算法迭代,這在前期也需要持續的資金投入。

還有就是 AI 技術的發展,正在推動汽車產業的商業模式從傳統的 " 一次性賣產品 " 向 " 持續性賣服務 " 轉變,軟件和服務的價值將日益凸顯。

但無論是算法和算力還是服務價值,都有極高的成本,這些成本也需要平攤到產品上,尤其是發展初期,而關注中高端車型的車主往往對價格不太敏感,所以這些產品便承擔了 AI 上車的重任。

只是,當我們將視線從云端的 AI 模型拉回到堅實的柏油馬路,從一線城市的核心商圈下沉到更廣闊的二三線市場,會發現,對于絕大多數將汽車視為 " 出行工具 " 的消費者而言,那些看得見、摸得著的物理體驗——空間和操控,依然是他們做出購買決策時,心中最重的那塊砝碼。

這種看似矛盾的現象,恰恰揭示了汽車產業在智能化轉型中的深層邏輯:AI 并非要顛覆汽車作為 " 交通工具 " 的本質,而是要在夯實基礎體驗的前提下,用技術為出行注入新的可能性。

當高階智駕功能下沉到 20 萬元主流市場,當智能座艙的 AI 助手能精準記住每個家庭成員的偏好,當 AI 優化的供應鏈讓車輛性價比持續提升——這些技術進步最終都要回歸到 " 讓出行更美好 " 的本質。

這場從 " 造車 " 到 " 造 AI 的轉向,本質上是汽車產業從 " 硬件定義產品 " 向 " 軟件定義體驗 " 的跨越。從算力基建的加碼到數據閉環的構建,從智能駕駛的突破到座艙體驗的革新,車企們的角力已成為不可逆的趨勢。汽車產業的未來,正在這場 " 硬核制造 " 與 " 柔性智能 " 的深度融合中,朝著 AI 定義的新賽道加速狂奔。

來源:科技新知