" 高端零食第一股 " 良品鋪子,將老板的位子拱手讓給了地方國資。

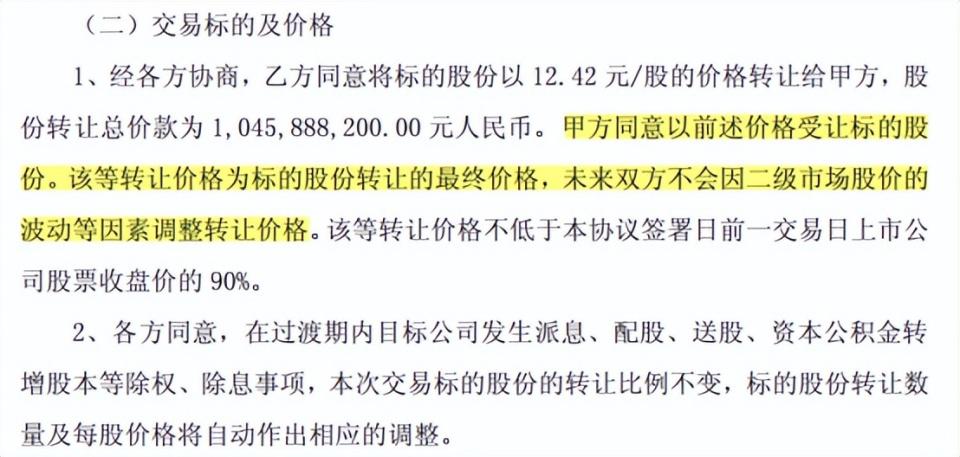

良品鋪子發公告稱,公司控股股東寧波漢意及其一致行動人良品投資,已與長江國貿達成股份轉讓協議,以 12.42 元 / 股的價格合計轉讓 8421 萬股股份,占總股本 21%,交易總金額達 10.46 億元。

交易完成后,長江國貿將成為控股股東,企業實際控制人也從楊紅春等四位創始人變更為武漢國資委,良品鋪子由此成為首個由地方國資控股的全國性休閑食品平臺。

回頭看,良品鋪子這幾年日子不好過:高端定位被價格戰打得站不住腳,資本退潮后自身短板逐漸暴露,當消費者的注意力被不斷冒出的新品牌稀釋," 高端零食 " 的故事已經淪為昨日黃花。

而國資的入場,無疑為這家陷入困境的零食巨頭注入了新的變量。更穩定的資金鏈條、更廣闊的資源網絡、更深厚的抗風險能力,構成了市場對這筆交易的想象空間。

但把老板換成國資就能翻盤?恐怕沒那么樂觀。品牌怎么重塑?渠道怎么調?消費者還認不認你?這都是擺在面前的難題。

現在的零食市場,早就從 " 增量爭奪 " 變成了 " 存量肉搏 ",這場 " 易主 " 不僅是良品鋪子的命運轉折,也映照出傳統消費品牌在時代浪潮中的集體焦慮。

這到底是一次體面收場,還是逆風翻盤的起點,仍是未知。

長江國貿 " 截胡 " 廣州輕工

對于 " 賣身 ",良品鋪子對媒體稱,這是企業的主動選擇,也是企業戰略轉型的需要。在當下價格內卷的情況下,希望通過 " 聯姻 ",探索出一條不打價格戰的高質量發展之路,即 " 國家有政策、省市有要求、(企業)發展有需求 "。其進一步表示," 創始人會繼續帶領核心經營管理層管理公司日常經營并擔任第二大股東。"

控制權變更實則早有伏筆。2025 年 3 月至 5 月,不到三個月的時間里,良品鋪子經歷了兩次關鍵的管理層變動。3 月初,時任董事長兼總經理楊銀芬辭去職務,董事會選舉程虹為新任董事長并代行總經理職責;4 月末,公司又聘任楊紅春為總經理。

楊紅春和楊銀芬是良品鋪子的創始人,在程虹之前曾先后擔任公司董事長六年與一年三個月,并自 2017 年起輪流擔任公司總經理的職務。

而更深層的行業變局與資本退潮,也為這場 " 換手 " 埋下了更長的引線。

自 2023 年 6 月起," 風投女王 " 徐新旗下持股良品鋪子將近 13 年的今日資本開始頻繁減持;原股東之一高瓴資本也開啟多輪減持,至 2024 年基本清倉;2023 年至 2024 年期間,良品鋪子控股股東寧波漢意也多次減持股份。

值得注意的是,本次股權轉讓的過程,說得上一波三折。

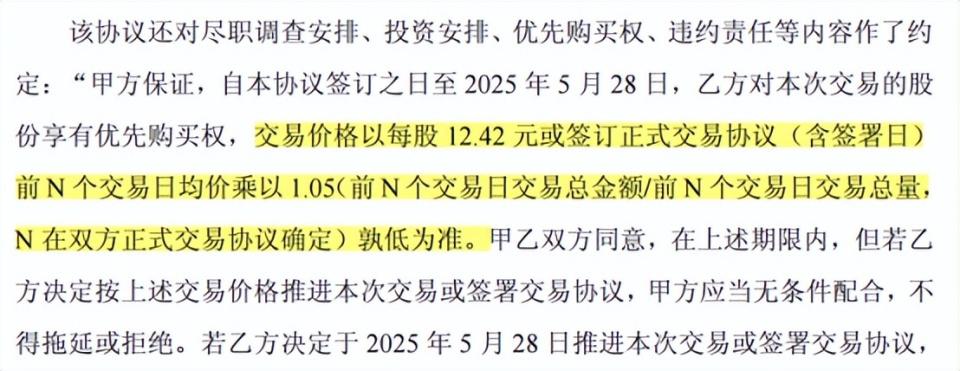

今年 5 月,寧波漢意就尋求以協議轉讓方式出售其持有的良品鋪子部分股份,并與廣州輕工進行磋商,同時簽署了《協議書》,約定了廣州輕工擬對公司進行盡職調査后,計劃受讓寧波漢意持有的良品鋪子部分股份,進而投資、控制良品鋪子,交易價格初步確定為 12.42 元 / 股,與本次和長江國貿的交易定價相同。

但寧波漢意及其一致行動人最終未按約定在 5 月 28 日與廣州輕工簽約,轉而將股份售予長江國貿。這一變故引發廣州輕工起訴,后者申請財產保全,導致寧波漢意所持 7976.4 萬股股份被凍結。良品鋪子在公告中提示,股份凍結及訴訟事項可能使本次控制權轉讓存在不確定性風險。

更耐人尋味的,其實是這場 " 臨門變卦 " 背后的潛臺詞。為什么最終還是 12.42 元每股,卻放棄了原本已經談妥的廣州輕工,轉而選擇了長江國貿?答案說到底,還是利益考量。

在與廣州輕工的交易方案中,交易價格雖然說是 12.42 元每股,但后面還加了一句," 或前 N 個交易日均價乘以 1.05 孰低為準 ",也就是說,股價大跌的話,可能就賣不到 12.42 元每股這樣的價格了。相比之下,在后來的長江國貿版本中,并沒有這種動態調整交易價格的約定,相反還專門加了一句" 未來雙方不會因二級市場股價的波動等因素調整轉讓價格 "。

這種對價格穩定性的特殊約定,既反映了轉讓方對股價下行風險的擔憂,更折射出對這家零食巨頭未來走勢的謹慎態度。

降價也很難

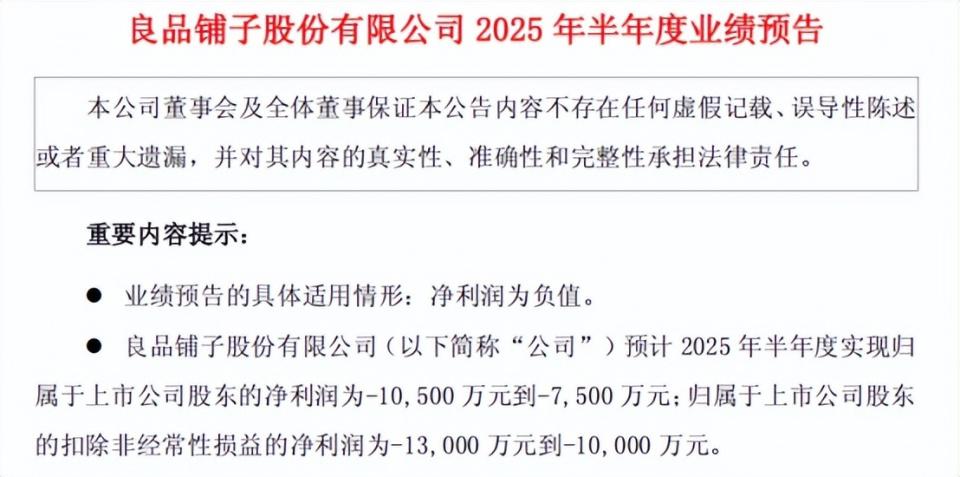

轉讓方態度謹慎背后,是良品鋪子的業績持續低迷。官宣控股權擬轉變前幾天,良品鋪子發布了 2025 年上半年業績預告,預計今年上半年最高虧損超過 1 億元;扣非凈利潤則預計虧損 1-1.3 億元。

這一數據不僅是短期波動的體現,更是近年業績頹勢的延續。

這一數據不僅是短期波動的體現,更是近年業績頹勢的延續。

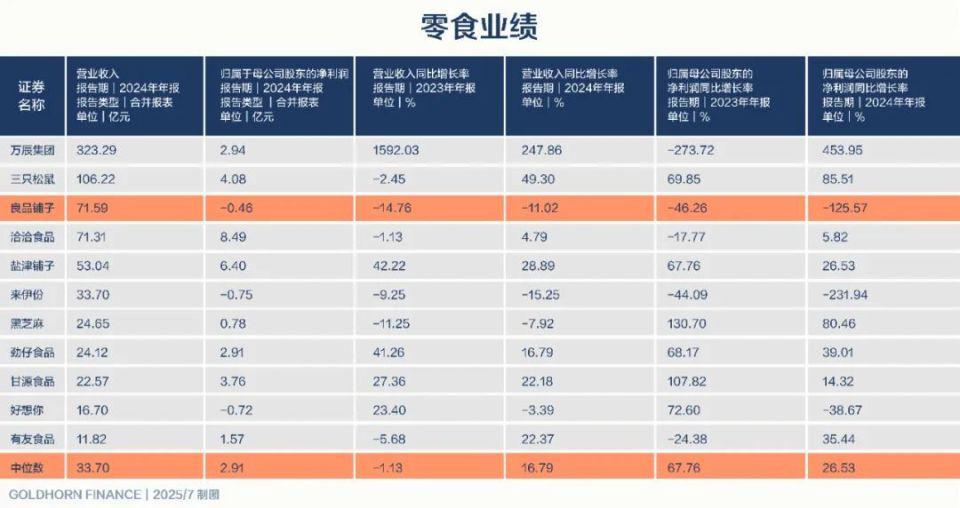

2023-2024 年,該公司營收分別下滑了 14.76% 和 11.02%,同期 A 股零食上市公司的中位數為 -1.13% 和 16.79%。同期歸母凈利潤更是連續兩年大跌,分別下跌了 46.26% 和 125.57%,相比之下,A 股零食上市公司的中位數為同比增長了 67.76% 和 26.53%。

在近兩年零食板塊整體營收回暖、利潤增長的背景下,良品鋪子的連續 " 雙降 " 表現,顯然已偏離了行業主航道。

而在 2024 年年報中,良品鋪子則更明確指出," 降價不降質 " 策略下的門店渠道價格調整及產品結構優化,是毛利率承壓的核心因素。

種種跡象表明,降價,已成為牽動良品鋪子業績走向的關鍵變量。

這場價格調整的序幕,始于 2023 年末的戰略轉向。當年 11 月 29 日,楊銀芬宣布,良品鋪子各渠道 300 款產品同步實施降價,平均降價 22%,最高降幅 45%,為該企業成立 17 年來首次最大規模降價。

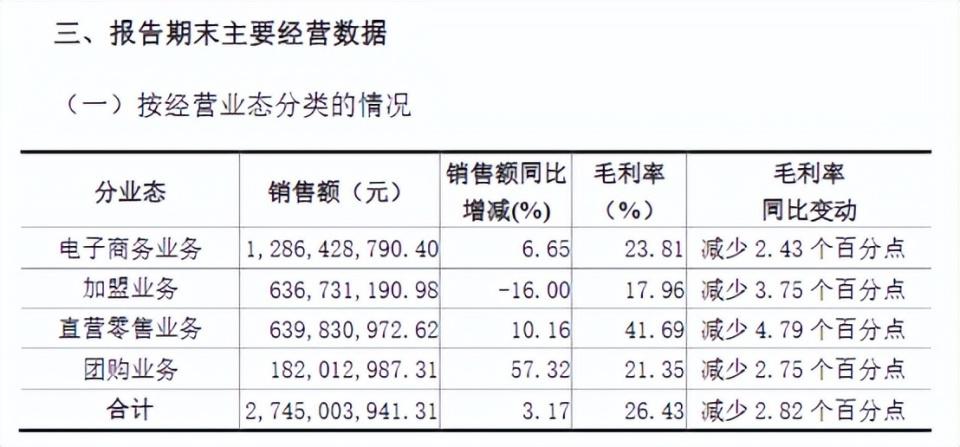

隨后,降價策略確實顯現出市場拉動效應。2024 年一季度,良品鋪子以毛利率下降 2.82 個百分點為代價,換來了銷售額 3.17% 的增長。其中,團購業務毛利率下降 2.75%,銷售額增幅達 57.32%;直營業務毛利率下降 4.79%,銷售額增長 10.16%。這種 " 以利換量 " 的模式,至少在初期難言失敗。

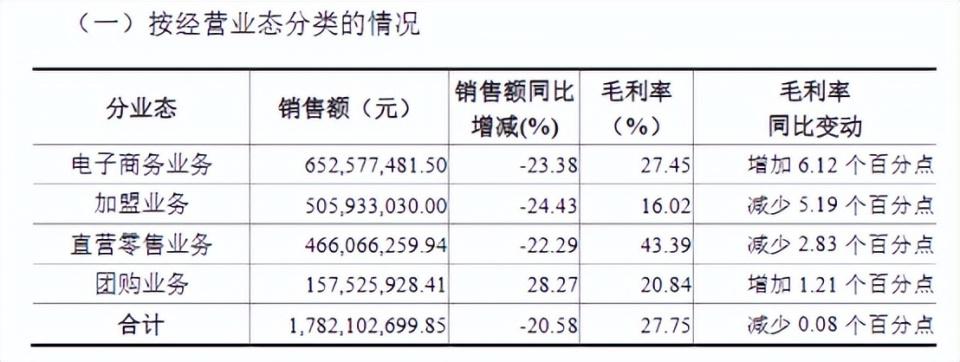

然而,降價帶來的增長動能,在 2024 年二季度就馬上顯露疲態,當季毛利率繼續下降 2.6 個百分點,銷售額卻掉頭下滑 9.3%;三季度,毛利率僅微降 0.08%,銷售額跌幅卻擴大至 20% 以上,除團購業務外,電商、加盟、直營渠道均出現超 20% 的下滑;至 2025 年一季度,毛利率再降 2.06%,但銷售額跌幅卻逼近 30%,連此前表現亮眼的團購業務也未能幸免,同比下滑近 20%。至此,這場始于戰略轉型的降價嘗試,已難掩其整體失效的結局。

|2024 年三季度經營數據

|2024 年三季度經營數據

|2025 年一季度經營數據

|2025 年一季度經營數據

探究策略失效的深層邏輯,需從市場規律與行業競爭雙重視角審視。

首先從消費心理層面看,定位高的品牌突然降價,往往會觸發行為經濟學中的 " 交易效用 ",簡單來說就是刺激了消費者的 " 占便宜 " 心理。

一款長期定價 30 元的產品降至 15-20 元時,購買行為更多源于價格差帶來的短期 " 占便宜 " 刺激,而非品牌忠誠度或產品偏好的驅動。但這種刺激具有天然的時效性,當價格錨點從 30 元下移至 15-20 元后," 占便宜 " 的心理閾值發生改變,嘗鮮過后的復購動力便會急劇衰減。這就能很大程度地解釋了為什么良品鋪子的降價,2024 年一季度取得成績后,馬上頹勢顯然。

此外,從行業維度觀察,競爭壓力大增也削弱了良品鋪子的降價作用。

近年來,量販零食憑借 " 飲料 2.3 元、礦泉水 1 元、干脆面 0.9 元 " 的極致性價比,迅速搶占市場份額。這些品牌在保持價格優勢的同時,產品口感與傳統高端品牌的差距不斷縮小,依靠性價比與門店規模上的雙重優勢,已對傳統品牌構成了結構性挑戰。

故事不好講

在降價策略不理想后,良品鋪子又開始選擇以 " 故事 " 為核心的差異化敘事,想通過重構價值認知,再度實現品牌溢價的回升。但這條看似順理成章的提價路徑,卻因過往的原料爭議與商業模式的固有缺陷,布滿了難以預知的陷阱。

2025 年 4 月末啟動的 " 尋味中國好原料 " 活動,構成了這一戰略的重要載體。與京東及 7 縣市政府的合作,將直采原料與加工衍生品納入同一銷售體系,這種 " 農產品 + 深加工產品 " 的雙線布局,既試圖強化原料溯源的可信度,又想通過產業鏈延伸拓寬盈利空間。從牛乳香橙吐司到臍橙粽子的產品組合,清晰地展現了其通過原料故事提升產品附加值的操作邏輯。

這種策略在粽子品類上體現得尤為直接。將 2024 年與 2025 年的同類產品對比,可見其提價手法的精細設計:在距離端午節提前 10 天預售的基礎上,通過調整口味、增加 20 克重量、強化原料來源敘事,將六味十粽的粗糧粽禮從 55 元提升至 59 元,試圖讓消費者接受 " 原料升級帶來的價格合理增長 "。

然而,互聯網記憶與尚未平息的原料爭議,正在消解這種價值敘事的可信度。

2024 年 10 月爆發的配料表造假風波,雖經武漢市東西湖市場監督管理局通報 " 舉報不成立 ",但打假博主后續的質疑與補充舉證,使得事件陷入 " 羅生門 " 狀態。藕粉中是否含有未標注的木薯成分,酸辣粉原料是否與標注的一致,這些消費者的核心擔憂,不會隨著一份通報就完全消除,也為良品鋪子的品牌信任重建,埋下隱患。

爭議背后,是良品鋪子主要依賴 " 代工 + 貼牌 " 的生產模式。這種輕資產模式雖可降低成本壓力,但品控問題就難以避免出現。去年 11 月,有自媒體查閱黑貓投訴平臺發現,有關良品鋪子的投訴高達 1811 條,內容涉及吃到異物、食品發霉變質、虛假宣傳等。

相比之下,同行業競爭對手不是已實現自主投產,就是在建廠的路上。比如,鹽津鋪子 95% 以上休閑零食為自有工廠生產,自主掌控供應鏈,且向上下游產業鏈延伸。此前因代工模式頻頻被吐槽的三只松鼠,也于 2017 年開始籌備自建工廠,目前已自主建設每日堅果、夏威夷果、碧根果、開心果果四大核心堅果品類制造工廠,并正式投產。

不過,良品鋪子深陷業績泥沼,龐大的建廠資金又如同巨石壓頂。市場將破局希望,寄托于未來的國企身份帶來的轉機,盼其能彌補短板。但易主長江國貿后,情況真的這么樂觀嗎?

國企能支持多少?

對于長江國貿的入局,良品鋪子稱,此次控制權變更 " 不是一次簡單的股權交易,而是為下個十年的發展,提前布局核心競爭力,通過優化股權結構,引入產業與資本資源,為公司高質量發展注入核心動力,是良品鋪子應對行業發展新階段、主動尋求變革的戰略升級 "。

然而,對于市場而言,這次 " 賣身 " 長江國貿是否真能為良品鋪子的 " 下一個 10 年 " 添磚加瓦,無疑是一個亟待解答的關鍵問題。

不可否認,利好肯定是存在的。

在供應鏈方面,長江國貿擁有華中地區最大的冷鏈物流園區,并且具備與巴西 JBS 等國際巨頭合作的直采能力。這對于良品鋪子來說,無疑是一大助力,能夠幫助其拓展進口原料供應鏈,提升產品的差異化競爭力。這些優勢,有望為良品鋪子從 " 零食 " 向 " 食品 " 領域擴容打下堅實基礎。

同時,長江國貿能為良品鋪子帶來的另一大優勢是渠道。目前,長江國貿已布局超 27 萬平方米國內保稅倉、超 5.5 萬平方米海外倉的全球倉儲體系。其在東湖高新區建設運營的長江國貿跨境電商產業園,已吸引國際交流、跨境電商、物流倉儲等近 80 家企業及機構入駐,正加快構建 " 一站式 " 出海服務體系。

更重要的是,國資背景意味著更強的資金實力,在資金支持力度上,至少應該會超過現有控股股東。這對于需要繼續加大力度自建生產線,以提高盈利能力和品控的良品鋪子來說,意義重大。

不過,利好雖然肯定有,但實際效果究竟有多大,目前還難以確定。

供應鏈的優勢確實能為良品鋪子從零食向更大的食品賽道擴容提供支持,但良品鋪子的基本盤始終是零食。擴容所帶來的紅利何時能夠兌現,會不會出現 " 遠水不能救近火 " 的情況,恐怕還是個未知數。

至于渠道優勢,長江國貿的線下渠道固然強大,但零食未來的核心渠道是線上。

根據歐睿的數據,2008 至 2022 年電商渠道的零食銷售規模從 2 億元增至 1040 億元,年復合增長率為 55.7%。尤其是興趣電商,已成為零食線上銷售增長最快的渠道。2024 年,抖音平臺的零食銷售額增長 23%,快手增長 40%。有券商預計,截至 2024 年,各零食銷售渠道的銷售額占比大致如下:電商渠道約為 38%;線下商超和便利店約為 30%;零食量販渠道約為 14%;品牌自建的連鎖門店約為 10%。

在資金實力方面,國資確實比原控股股東更具優勢,但長江國貿究竟能拿出多少錢支持良品鋪子建廠,可能要打個問號。

2024 年,長江國貿全年實現營業總收入 876 億元,可惜貿易行業普遍規模大但利潤低,參考 A 股貿易上市公司去年凈利率中位數 0.8%,合理推算長江國貿去年凈利潤大概 7 個億左右。零食建廠雖然投入并非天文數字,但幾個億還是少不了的,長江國貿能從這幾個億的利潤中拿出多少支持良品鋪子,尚不確定。

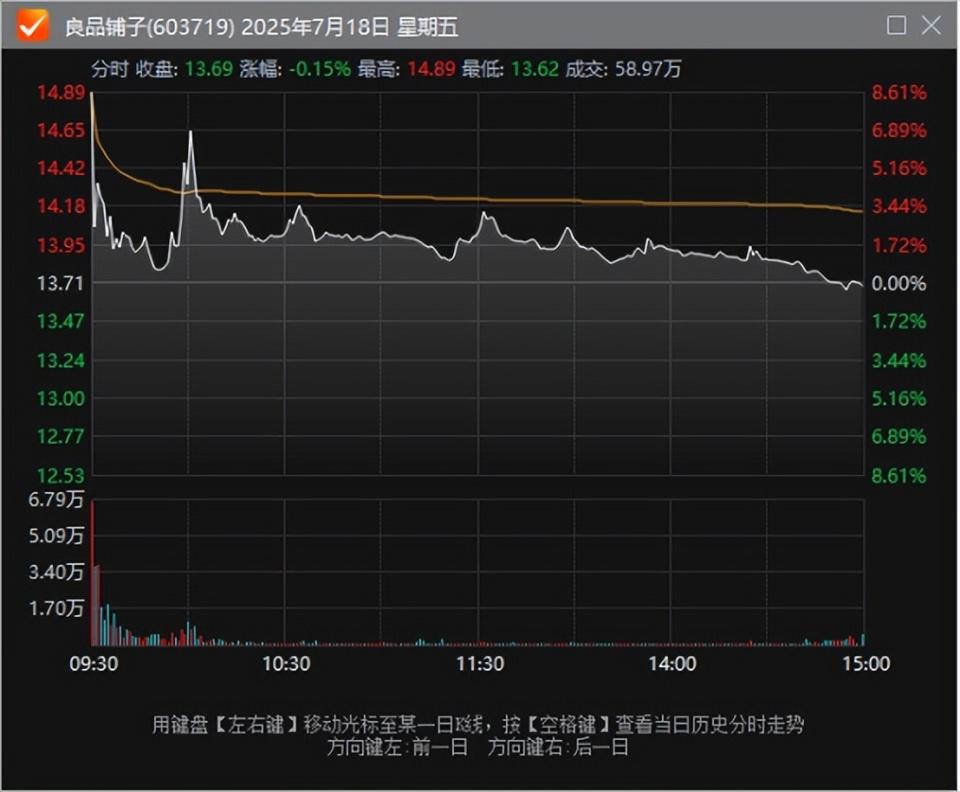

更微妙的是,換主消息發布后的首個交易日,良品鋪子股價在開盤階段一度上漲超 8%,但最終卻以下跌收場。

資本市場的態度似乎已經很清楚了:國資可以托底,但翻盤,良品鋪子還得靠自己。

資本市場的態度似乎已經很清楚了:國資可以托底,但翻盤,良品鋪子還得靠自己。

來源:金角財經